日本研究所学术交流简报(2025年第64期)“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年新书发布与国际学术研讨会”在京成功召开

2025年8月25日,由中国社会科学院日本研究所、中国社会科学出版社、外文出版社联合主办的“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年新书发布与国际学术研讨会”在京成功召开。来自中国社会科学院及其各部门、外文出版社、北京大学、上海师范大学、上海交通大学、侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆、北京理工大学、日本山口大学、日本明治大学、日本明治学院大学等十余家科研机构、高校、出版社及媒体约70人与会。

中国社会科学院秘书长、党组成员赵志敏致开幕辞,中国社会科学院日本研究所党委书记闫坤主持开幕式。

赵志敏在题为“弘扬抗战精神,共促和平发展”的致辞中指出,80年前,中国人民经过14年浴血奋战,取得抗日战争伟大胜利,捍卫了国家主权和领土完整,迎来了中华民族从近代以来的深重危机走向伟大复兴的历史转折点。在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年这一具有重要历史意义的时间节点,由中国社会科学院日本研究所牵头,同国内各领域权威专家学者、专业出版机构通力协作,推出了《日本侵华战争及其战后遗留问题和影响》(中文版)、《事实与真相——解读日本第二次侵华战争》(英文版、日文版)等两部学术著作中外文版本。这些著作的出版发行,不仅是学术界献给抗战胜利80周年的一份厚礼,更重要的是,它们以多语种形式为在国际社会揭示历史真相、澄清谬误、批驳错误史观提供了有力的学术支撑。回顾历史,是为更好地启迪当下、昭示未来。要以史为鉴,传承和平理念。面对当今世界复杂交织的挑战与冲突,我们更要维护和平发展局面,将历史真相代代相传,让和平信念深入人心,引导人们特别是年轻一代树立正确的历史观,坚决捍卫来之不易的胜利成果与和平基石。要捍卫正义,坚守战后秩序。战后的国际秩序,是以《联合国宪章》宗旨和原则为基石,确立了主权平等、和平解决争端、禁止非法使用武力等基本准则,旨在永久杜绝历史悲剧的重演。要互利合作,共创美好未来。80年前,世界和平正义力量以团结取得胜利;今天,我们同样要靠合作来破解困局。面向未来,中国将永远站在历史正确的一边,始终高举构建人类命运共同体旗帜,始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者,坚定不移走和平发展道路,同世界各国人民携手努力,维护和促进地球家园的和平稳定、发展繁荣。

主办方代表中国社会科学院日本研究所所长杨伯江、中国社会科学出版社社长季为民、外文出版社社长胡开敏分别发言。杨伯江指出,第二次世界大战中,亚洲战场开始时间最早、持续时间最长、所作贡献最大,中国处在亚洲主战场的最前线,是抗击日本军国主义侵略的中坚力量,中国人民为捍卫人类和平、维护国际正义立下的不朽功勋永远铭刻在人类正义事业史册上。值此中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年重要节点,在各部门及各位权威专家学者的倾力支持下,中国社会科学院日本研究所推出两本学术著作三个版本,对日本侵华战争及其战后遗留问题进行多角度跨学科研究,无疑具有重大现实意义与学术价值。还原真相,是对历史起码的尊重。回顾战争是为巩固胜利成果,维护国际正义,捍卫来之不易的和平与安宁。在当前世界“百年变局”之下,更要坚持以史为鉴,面向未来,携手共建人类命运共同体。

季为民指出,抗日战争是中国人民以血肉之躯筑起钢铁长城,历经14年艰苦卓绝的浴血奋战,赢得了近代以来反抗外敌入侵的第一次完全胜利。它彻底粉碎了侵略者奴役中国的野心,为中华民族伟大复兴开辟了光明前景,为战后国际秩序重塑奠定了正义基石。当前,世界仍面临诸多挑战,和平与发展之路荆棘丛生。在此背景下,国家智库报告《日本侵华战争及其战后遗留问题和影响》的出版恰逢其时、意义非凡。它不仅是一部系统梳理日本侵华历史全貌的权威著作,更是一份直面现实挑战、回应时代之问的清醒答卷。书中以详实史料和严谨论证,深刻揭示了日本军国主义的侵略本质、战争罪行的深远危害,以及战后遗留问题的复杂影响。

胡开敏指出,过去的苦难不容遗忘,历史的启迪弥足珍贵,和平的愿景更需要共同守护。深入开展中国人民抗日战争研究,深刻阐释其伟大意义、历史地位、世界影响以及中国共产党在其中的中流砥柱作用,是历史赋予我们的重要责任,也是时代提出的迫切要求。今天隆重推出《事实与真相:解读日本第二次侵华战争》的日文版、英文版,在深刻反思历史教训的同时,也着眼于中日关系的未来与发展,充分体现了中国学界、出版界和中国社会以史为鉴、面向未来的负责任态度,以及期望与日本及世界各国人民一道,共同珍爱和平、维护和平、促进发展的真诚愿望。

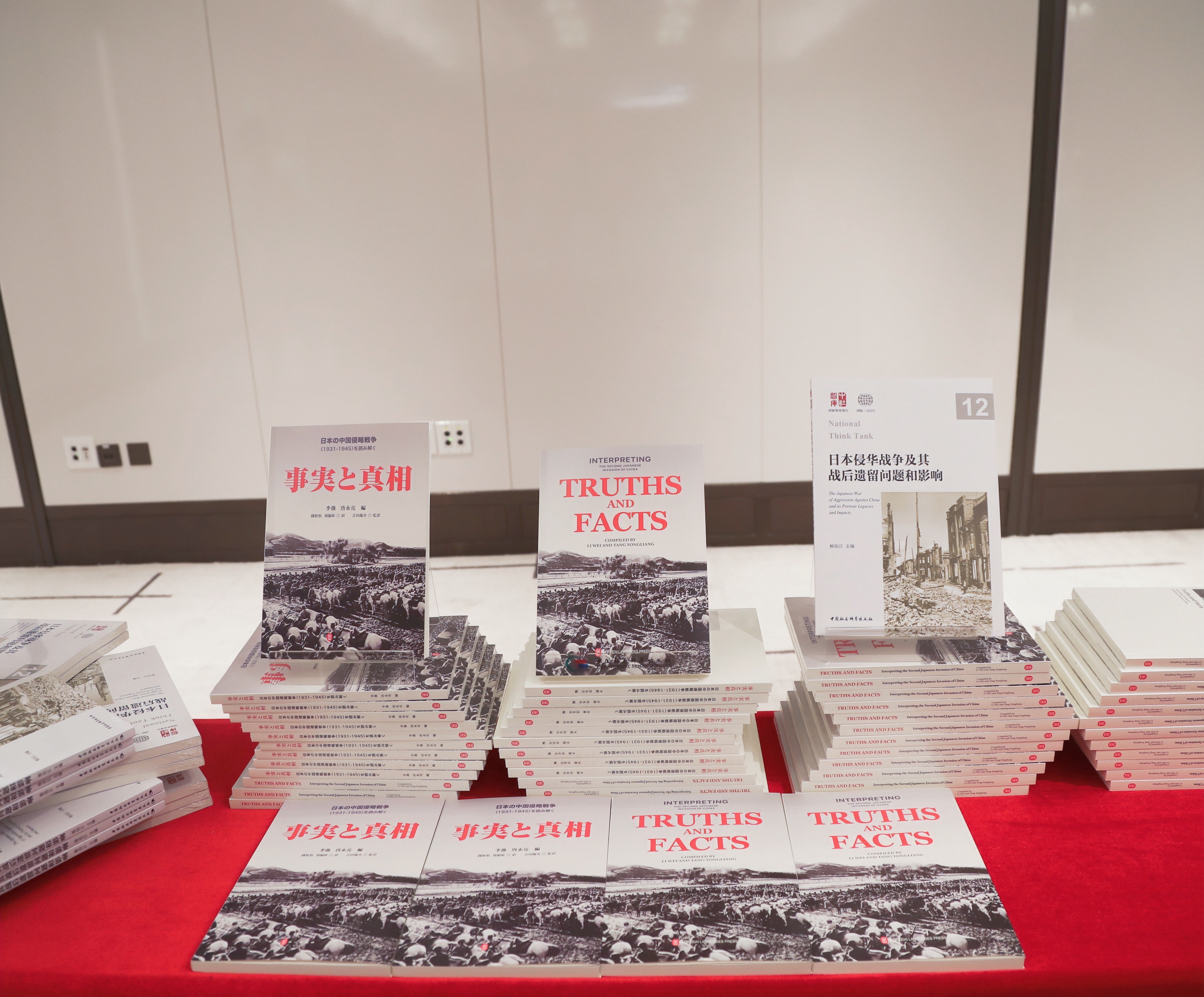

会议举行了《日本侵华战争及其战后遗留问题和影响》(中文版)、《事实与真相——解读日本第二次侵华战争》(英文版、日文版)新书发布仪式,由赵志敏秘书长、杨伯江所长、季为民社长、胡开敏社长为新书揭幕。

会上,中国社会科学院日本研究所学刊编辑部叶琳主任、原所长李薇研究员先后介绍《日本侵华战争及其战后遗留问题和影响》、《事实与真相:解读日本第二次侵华战争》的内容及出版情况。两部新书作者代表、中日两国著名学者北京大学教授宋成有、日本山口大学名誉教授纐纈厚、上海师范大学教授苏智良、日本明治大学教授佐原徹哉、侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆副馆长·国家记忆与国际和平研究院副院长凌曦、日本明治大学教授小林尚朗、北京大学教授臧运祜、上海交通大学副研究员石田隆至、中国社会科学院世界历史研究所研究员张跃斌、北京理工大学外国专家吉田阳介围绕“铭记历史、珍视和平、开创未来”专题分别做了精彩发言。中国社会科学院日本研究所吴怀中副所长、中华日本学会秘书长胡澎研究员分别主持新书介绍环节和专题研讨环节。

宋成有做题为《“大正民主”的日本何以在到昭和初期成为远东的战争策源地法西斯的日本》的报告。他认为,关于“大正民主”时期的日本到昭和时期变成了法西斯日本、变成远东战争策源地的经济、政治体制、国际因素,目前已有过大量研究,但政策、思潮、媒体的探讨有待加强。在国策上,从明治以来,日本制定大陆政策,把进攻侵略的主要矛盾指向中国,确保日本在亚洲的主导地位;扩张思想上,从丰臣秀吉妄图建立取代中国的“大帝国”到佐藤信渊、吉田松阴、田中义一盲信先征服满蒙,后征服中国,再征服世界,侵略扩张思想一脉相承,“义勇奉公、忠君爱国”变成普遍社会价值观而根深蒂固;媒体舆论则极力宣扬满蒙是日本的生命线,狂热地去支持对中国的侵略。

纐纈厚做题为《日本政治思潮和中日关系》的报告。他认为参议院选举结果表明,以参政党为代表的右翼政党的动向,正体现了日本新的政治思潮。右翼政党崛起的原因在于,支撑日本经济增长的庞大社会中间层出现了分立、分断的状况。日本的贫困化和被“闭塞感”侵袭的人们受到法西斯主义或民粹主义政治的影响,若“自由主义的法西斯主义”掌握政权,将成为日中关系友好发展的一大阻碍。战后80年来,和平主义、护宪主义、轻军备主义的政治思潮曾是“和平国家日本”的特征,但这些理念均已逐渐名存实亡。目前,以军事主义、反宪法主义、新自由主义为名的“新法西斯主义”正逐渐成为基本政治思潮。

苏智良做题为《33年日军“慰安妇”问题研究的成果与结论》的报告。他基于自己从事日军“慰安妇”问题研究33年的积累,介绍了“日军在华慰安所数量统计”和“中国‘慰安妇’制度幸存者人数”实证研究的两组数字,12种在海外出版的“慰安妇”书籍,拍摄了名为《三十二》《二十二》的两部纪录片等,还分享了日軍“慰安妇”问题新发现的重要资料与照片。由此得出,各国学者通过长期的研究确认,日本战时的“慰安妇”制度并非是商业行为的公娼制,而是日本政府及军队推行实施的军事性奴隶制度;大量资料和实地调查成果证实,日军在亚洲各地的殖民地、占领地均设有形态各异的慰安所;数十万妇女失去人身自由,遭受日军性迫害。

佐原徹哉做题为《在全球极右翼势力崛起的大背景下,一场新的“种族战争”正在浮出水面》的报告。他认为从2016年特朗普当选美国总统开始,西方国家极右政治势力明显崛起。现代西方的极右势力,共同特点是反自由主义、反全球化、反移民,其外交政策形成国际性影响,与以往强调本地价值观的极右运动有着不同的特点。这种跨国界的思想融合,使得欧洲和北美的极右运动在外交上互相合作,正在朝着超越国家和民族的共同目标迈进,我们今后应仔细观察西方极右的动向。

凌曦回顾战后的中日关系,认为历史问题始终影响着两国关系。一是二战史的西方中心论,二是日本右翼蓄意否认南京大屠杀、歪曲美化侵略历史,或是选择性记忆、渲染日本受害者叙事,误导国际舆论。对此,她详细介绍了侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆近年来发展成为历史记忆之所、和平教育地标和南京大屠杀史研究的主要阵地,就日本国内错误历史认知采取了如下针对性工作:一是开展跨学科、多视角研究;二是加强研究成果的多语种翻译和国际传播;三是加强学术研讨和交流的平台和机制建设。

小林尚朗做题为《战后国际经济秩序的变迁与亚洲地区经济合作的必要性》的报告。他认为:(1)战后80年的今年,国际经济秩序出现了重大转折点。战后作为西方基本原则的“自由、无差别、多边主义”,因特朗普第二任期推行“保护主义、差别主义、双边主义”而面临危机。(2)各国都受到“美国优先”政策的影响。加征关税搅动了各国政府和企业的对美贸易,本应该联合起来与美国抗争的各国,反而却可能成为竞争对手。(3)应加强东亚区域经济合作。战后80年来,东亚在很大程度上依赖于对美市场出口为杠杆获得发展,这是事实。今后,随着美国贸易保护、移民收紧,预计美国市场的成长也会逐渐减少。基于此,东亚需要强化以区域需求为主导的增长模式,利用好中国的“一带一路”战略和“双循环”战略,以及RCEP和CPTPP等现有经济合作框架。

臧运祜做题为《日本侵华战争期间的决策及其演变(1931-1945)》的报告。他认为,日本发动的侵华战争分为三个阶段:局部侵华战争时期(1931年9月—1937年7月)、全面侵华战争前期(1937年7月—1940年12月)和全面侵华战争后期(1941年1月—1945年8月)。日本侵华战争期间的决策存在如下特征:第一,从决策机制来看,日本侵华战争的决策,是以昭和天皇为首、包括政府与军部在内的日本最高统治集团做出的全面决策;所谓“二元外交”或者“军部独走”的观点,意在掩盖或者否认日本侵华战争的历史责任问题。第二,从决策过程来看,日本侵华战争所具有的计划性,并不能因历史事件的偶发性、断裂性与非连续性而被有意否定。第三,从决策内容来看,从九一八事变、华北事变,到“大东亚战争”,日本一系列战争决策的内容,印证了“田中奏折”所体现的侵华战略方针与计划。

石田隆至做题为《作为安全保障政策的和平主义——从对日本战犯政策到“人类命运共同体”》的报告。他认为中华人民共和国成立以来实行的和平主义,既不是“抑制论”,也不是“无防备论”,具有时代进步意义。但是,日美政府没有对此做出正确的定义和理解,反而将其煽动为“威胁论”。如今,深化为“人类命运共同体”理念的中国和平主义,与以本国为中心进行剥削、掠夺他国的欧美近代模式有着本质不同。中国主张并践行人人平等、都拥有发展权利,与他人合作、互助,最终实现全球的和平与发展。

张跃斌做题为《历史认识问题的前景》的报告。他表示,从1995年村山富市发表谈话之后,小泉纯一郎在战后60周年、安倍晋三在战后70周年先后发表谈话。小泉、安倍都声称继承村山谈话的精神,但其实际表现令人失望,相关表态也不断退步,以迎合国内的右翼势力。今年,石破茂首相更是在右翼势力的阻挠之下,被迫放弃了发表谈话。面对日本整体的舆论氛围对于中国越来越敌视,他提出发展中日关系应该从两个方面加以思考:一是加强相关历史问题的学术研究;二是中国的繁荣富强是对健康的中日关系的最大保障。

吉田阳介做题为《战后80年日本资本主义发展的连续性和不连续性》的报告。他回溯了日本资本主义从19世纪到20世纪的历史发展过程,对其存在的深层问题做出如下结论:第一,政府的主导作用是日本资本主义发展的源动力;第二,战后日本国内经济发展关注到了均衡问题,特别是战后的“总中流化”;第三,日本向外寻求市场的发展模式没有改变,仍需要与世界“共存共荣”。虽然日本现在也出现了一部分“排外主义”情绪,但这也基本是建立在与其他国家“共存共荣”基础上的资本主义。未来需要认真思考日本资本主义应有的状态。

大会闭幕式由中国社会科学院日本研究所科研处长唐永亮主持。纐纈厚教授和吴怀中副所长分别做总结。

纐纈厚从日本战前与战后历史的连续性、“慰安妇”问题的国际性和可永久追诉性、法西斯当下的新变种、如何看待“田中奏折”以及石破茂80周年讲话等问题进行精炼总结,尤其提出中日两国应摆脱威胁论,积极推进亚洲诸国的共存共生。他对会议和专家们的发言给予极高的评价,表示今后要和学界同仁共同加强学术交流和研究。

吴怀中认为会议内容丰富,精干高效,专家发言精彩纷呈,富有意义,并从历史与现实、中日与地区横纵两个视角指出:第一,要通过积极对外发布、传播我们的研究成果,还原事实,揭示真相,澄清谬误;第二,要加强二战、抗战的国际话语权及其叙事体系的建构,以多语种、多角度、跨学科方式向国际社会传播正确史观,捍卫历史正义;第三,要重视从历史的视角,基于历史的研究去正本清源,维护战后国际秩序和国际公平正义。

(陈祥、吴限 供稿)